Фёдор Иванович Терехов

19.03.19200 – 30.11.1995

Родина-Расейка

Вспоминаю глубокое детство...

Мама сидит за прялкой. Снег уже сошёл, и в окно светит весеннее солнце.

Я сижу на земляном полу. В солнечном луче играют пылинки. Ощущаю приятное тепло от луча.

– Мама, почему тепло?

– Тепло от солнца.

– А что такое солнце?

Мама рассказывает о Богом данном нам светиле. – Солнышко доброе, всех греет.

|

Судя по тому, что в то время я ещё не умел читать, мне тогда не было четырёх лет (читать я научился в четыре года). |

|

|

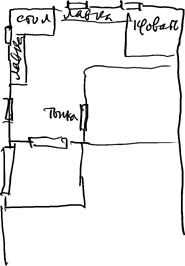

Всё наше жильё – хата – состояло только из одной комнаты, не менее четверти которой занимала русская печь. Ход в избу шёл через небольшие сени с кладовкой. |

|

|

Продолжением дома была конюшня. |

Лошадей у нас было две. Бывали и лошата. Корова была в другой постройке – в хлеву. Ещё во дворе была пристройка для птицы. Был ещё саж (небольшое строение из досок с утеплением) для свиней.

Был во дворе погреб – холодный летом и незамерзающий зимой. В погребе хранили квашеную капусту, солёные огурцы и небольшой запас картофеля и свёклы.

Овощи хранили также в круглой яме, которую закрывала горизонтально положенная дверка; сверху неё было устройство вроде шалаша. У нас называли эту яму ‘рово́к’.

Ещё далее погреба (а на усадьбе это было выше, т. к. усадьба имела уклон к хате) была клуня. Это строение для хранения зерна, инвентаря для обработки земли, такого как плуг, буккер, полка. Там же хранили и веялку для очистки зерна во время молотьбы.

Был ещё навес для хранения зимой – телеги-брички, летом – саней.

Было место для молотьбы зерновых – ток. Это – круг диаметром до восьми метров. Его специально готовили перед молотьбой: поливали водой, трамбовали, укатывали. Поверхность тока становилась как стальной по виду и очень прочной. На ток настилали снопы пшеницы и молотили её с помощью катка, который двигала запряжённая в каток лошадь. Её или водили на поводу, или я садился на лошадь и ездил по кругу. Взрослые переворачивали пшеницу до полного вымолачивания. Затем убирали солому, укладывали её в скирду, а зерно ссыпали в коническую кучу. После этого зерно веяли – с помощью веялки отделяли зерно от мякины; это делали женщины – они вертели веялку поочерёдно.

А косили хлеб косилками, вязали в снопы.

|

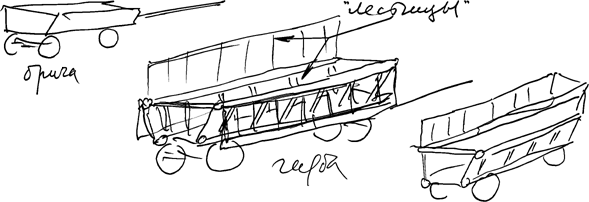

Снопы из степи возили в так называемой гарбе́. От брички она отличалась тем, что вместо кузова ставили длинные устройства вроде лестниц. Над ними были ещё подобные им "лестницы". Такая конструкция – предельно простая, но остроумная, позволяла грузить очень много снопов и с минимальными потерями перевозить их на ток усадьбы. |

|

Зерно хранили в закромах из досок в помещении, которое называли комо́рой. Это было неотапливаемое сухое помещение. В коморе зерно готовили к посевам. Там же, в коморе, хранили мешки с мукой, другие припасы.

Все строения и дом крыли соломой и камышом1.

Солнышко – на заходе.

Тепло волнами обвивает тело.

В тени, на воротах – ветерок сверху вниз, на улицу – даже холодно после августовской жары.

Старшие приехали из степи, управляются по делам.

|

Мама готовит вечерю. Во дворе, густо заросшем спорышом, ставится треножка. |

|

Пока готовится тесто, мы приносим соломы для розжига огня и – щепок, сухих веток от белой акации, от вишни.

|

Мама ставит чугун |

|

на треножник; греется вода. |

Мы подкладываем щепочки, сухой бурьян – бы́лки. Дуем, когда огонь угасает.

Но вот вода начинает закипать, вот уже бурлит. Мама очень ловко отрывает от замешанного теста куски и бросает их в кипяток. Отрывает она произвольно, но они – удивительно – почти одинаковой величины и даже формы.

Вода кипит. А в это время Ваня2 каждому из нас готовит шпи́чки – тонкие щепки, спицы длиной не более двадцати сантиметров.

|

Тут же, рядом с чугунком, обычно ставят круглый столик высотой не более полуметра, диаметром около 1 м 20 см. |

|

Вокруг стола садятся все восемь человек во главе с папой. Иногда вместо стола расстилают рядно3.

Мы сидим возле чугунка. Вот начинают увариваться галушки. Расходится ароматный, аппетитный, ни с чем не сравнимый запах. Этот запах усиливается свежестью летнего вечера, оттеняется запахом росяной травы, дополняется дымком от костра и обостряется превосходным аппетитом.

Уже все сидят около столика. Всем розданы шпички, положены ложки.

Мама снимает с костра галушки, наливает в большую семейную миску и ставит на стол.

Вот уже подсолили галушки, и пошли в ход "орудия труда".

Шпичкой накалываешь галушку, горячую, аппетитную, вкусную. – Нетерпение, голод. Дуешь, остужаешь и кусаешь вкуснейшую галушку. Ложкой зачерпываешь юшку4.

Не слышно ни слова, только дуют на галушки и чмокают.

Особенную дань галушкам, как исконному русскому блюду, пожалуй, отдал Николай Васильевич Гоголь:

– Вот вам и приношения, Афанасий Иванович! – проговорила она, ставя на стол миски и жеманно застёгивая свою, будто ненарочно расстегнувшуюся, кофту, – варенички, галушечки пшеничные...

(«Сорочинская ярмарка»)

Кузнец не без робости отворил дверь и увидел Пацюка, сидевшего на полу по-турецки перед небольшою кадушкою, на которой стояла миска с галушками.

(«Ночь перед Рождеством»)

Поздненько, однако ж, пришел он домой и галушек не захотел есть.

(«Заколдованное место»)

Грешен, люблю Галушки. Всё вспомнишь, а особенно детство.

Наша деревня Расейка, а теперь Николаевка (переименовали её так в начале XX века, но и до сих пор первоначальное название неофициально остаётся её именем), образовалась в 1810 году (фрагмент карты 26,5 MiB) в период, когда осваивали таврические степи, юг Украины. Этому есть свидетельство в «Мёртвых душах» Николая Васильевича Гоголя: Павел Иванович Чичиков покупал мёртвые души на вывод в Таврию.

Но наших предков проиграла в карты владелица крепостных. Фамилию этой барыни не запомнили.

До переселения наши предки жили в Орловской губернии – где-то на территории от Карачевского5 до Орловского уездов или южнее (возможно – в районе с. Богодухово). Переселили на Расейку и в Марченково 15 – 17 семей, среди них – Тереховы, Киселёвы, Заговоричевы, Юрины, Блиновы, Денисовы.

Моя прабабка Моря – Марина Заговоричева была ещё ребёнком, когда ехала с семьёй на Расейку. На телеге – скарб; сами – пешком.

Её муж, мой прадед Дмитрий Петрович Киселёв – тоже орловчанин.

Мои прапрадеды и прапрабабки похоронены на Расейке, а их отцы и матери похоронены в Орловской губернии.

Я помню дедушку по линии матери, Феоктиста Дмитриевича Киселёва и его мать, мою прабабушку, Марию (бабушка Маша).

Её я помню на печи (русская печь), худую, изящную, в типичном южнорусском одеянии (таком как на иллюстрации к «Катерине» Т. Г. Шевченко).

Говорят, что прабабушка любила рыбу. Дедушка ловил рыбу. И называли Киселёвых по-уличному Щукиными.

Дедушка жил в южной части деревни, неподалёку от Кулиги. Кулигой называли часть приречного пространства около деревни. Кстати, 'кулига' – это орловский термин, а не украинский.

Мой прадед Иван Терехов тоже был орловским. Его сын Лаврентий – мой дедушка. Я помню его младшего брата Ивана Ивановича – дядю моего отца. Жил он на исконном дворе. Он был портным и шил мужскую одежду. Умер он перед самой войной, дожил до преклонных лет.

В 1943 году во время пребывания на Курской дуге в районе города Белёва я увидел на карте селение Тереховку. Проверить, имело ли это название отношение к нашим предкам, так и не удалось, хотя намерения такие оставались.

Во время одной поездки за автотранспортом в тылы – за пределы фронтовой зоны я услышал в деревне пение, которое слышал у нас в детстве. Были песни, которые оканчивались "Ух!" Да и сейчас, когда передают орловские напевы, я слышу то, что слышал в детстве.

Странно, но при всём том осуждении этих песен – и даже со стороны моей матери Анны Феоктистовны – я почему-то слушал их с неописуемым наслаждением. – Я ложился спать на завалинках и долго слушал песни. Завалинки у нас называли потташками.

|

|

Там не намокаешь в дождь и лежишь выше поверхности земли. |

До сих пор люблю орловско-курские народные напевы. А вот записать уже, пожалуй, – не от кого.

Говорили у нас на помеси орловского диалекта с украинским. К примеру:

| наш – расейский | украинский | русский |

|---|---|---|

| цыбарка | цэбарка | ведро |

| дом | хата | дом |

| хата | кимната | комната |

| арать | ораты | пахать |

| цыбуля | цыбуля | лук |

| шлях | шлях | дорога |

| и т. д. |

У нас сохранился традиционный орловский говор, например:

• особый тип смягчения 'к' и последующих гласных после предшествующих им мягких согласных или 'й' – 'Ванькя' (Ванька), 'Петькя' (Петька), 'чайкю' (чайку);

• отсутствие смягчения согласной и употребление 'а' вместо 'е' ('е' → 'о' → 'а') – 'табе' (тебе), 'сабе' (себе);

• отсутствие смягчения 'р' – 'не крычи' (не кричи), 'на гарэ' (на горе);

• употребление в суффиксе 'в' вместо 'л' – 'сделав' (сделал) и т. д.

В литературе (Тургенев, Некрасов, Толстой) встречается выражение "Ату, его!" У нас было выражение "Туй, Туй!" Сейчас этого на Расейке не услышишь. Это означало натравливание собаки на кого- и на что-либо.

Очень похожа на орловскую планировка наших домов, и не только наших домов, но и прочих надворных построек.

Вот одежда уже не похожа; но, помня одеяние моей прабабки по матери бабушки Маши, я узнавал похожее и на Орловщине.

Дедушка Лаврентий Иванович, как старший сын в семье, был выделен на край деревни. Для него купили дом корчмы на северной окраине деревни. Сама корчма не сохранилась, дом был перестроен в 1927 году.

Очень толстые стены были сложены из самана. При перекладке стен в северно-западном углу была обнаружена серебряная монета, положенная при закладке стены на фундамент.

Теперь этот дом не крайний – за ним стоят ещё два дома.

Вверху – на востоке – к усадьбе примыкало кладбище – старый погост. Но, сколько я помню, у нас никого никогда кладбище не страшило. Теперь это место частично занято огородами, частично не используется. От могил следов не осталось.

Ещё когда я был мальчиком, наша речка Казённый Торец, истоки которой – в селе Гродовка, километрах в семи южнее, была очень глубокой. Помню, что в Кулиге лошади плавали в воде. Между Расейкой и Караковом6 были очень густые заросли верб, осокоров (тополей). Было там обилие диких голубей, кукушек, соловьёв, певчих птиц, коростелей. В вербах (так называли оконечность огородов у речки) река была довольно глубокой: перебираться приходилось вплавь. Рыбы было очень много. Больше всего было вьюнов, щук. Водились и сомы. Окуней никто никогда не ловил. Водились и усачи некрупные, караси, лини, карпы. В реке водились даже черепахи.

Ещё перед войной рыбы было много, хотя с тридцатых годов воды в реке становилось всё меньше – вследствие дренажа вод при угледобыче. К тому же между Расейкой и Караковом вырубили заросли деревьев. Река превратилась в речку, а потом и в ручей у Каракова и ручеёк у Расейки, который в жаркие лета даже пересыхает.

Теперь того, что было, нет: всё вырублено, высохло, заилилось, а вместе с этим нет птиц. Казённый Торец становится речкой километрах в пятнадцати ниже Расейки – в районе села Октябрьское (ранее – Ганновка).

Восстановят ли былое?..

Хотя наши предки и с Орловщины, но всё же они восприняли очень много черт украинцев, окружавших русский островок. Влияние сказалось и на говоре, и на пище (борщ, галушки, пампушки и т. д.).

Кроме перечисленных родов на Расейке живут: Федотовы, Финашкины (из Калужской губернии), Надеевы, Долгонюки (из Кубани), Бурковские (из поляков), Варфоломеевы, Фирсовы, Мачихин. Самые многочисленные – Тереховы, Юрины, Заговоричевы. Есть пришельцы – Болотовы, Потаповы.

Когда я учился в 1 – 2 классе, на Расейке было 572 человека. Это я помню точно.

Смутно помнится смерть Ленина. Вспоминаю слова о том, что по радио слышали о смерти Ленина. Но было ли это по радио?.. – Не берусь утверждать. Но то, что в клубе слушали о смерти Ленина, помню.

|

Клуб у нас был уже тогда в Каракове, в селе, где была церковь, причём церковь и клуб были рядом, разделённые дорогой. |

|

Помню крестные ходы под пасху (а у нас говорили 'паску'). Шла всенощная служба, а под утро – крестный ход вокруг церкви в направлении против часовой стрелки. Нам, мальчишкам, многое другое было интереснее, нежели церковная служба. А отступление от церковного ритуала каралось палкой по спине. Палки имели все благочинные мужи, включая и расейских. О, это были ехидные, въедливые мужи – с бородами, в поддёвках. Били они нас основательно. Я тоже помню один удар: я нашёл смешным дьякона (он орал, задрав голову вверх – дальше некуда).

Но пение меня всегда усмиряло, и я слушал хор, не двигаясь, с боязнью и душевным трепетом. Видимо, это и заложило у меня некоторую любовь к хорошей музыке. Но не может же заложить церковный хор любовь к ритмам, к чечётке, к фокстроту... Серьёзную музыку я люблю не всякую. – Непонятное для меня явление, когда я какую-то серьёзную музыку не приемлю.

Помню смутно ёлку в Каракове в клубе. У нас о елях не было никакого представления. Говорили, что ёлки росли в имении помещиков Рафальских (о них ещё скажу). Но теперь я вижу, что это были сосны, и тогда их ставили в клубе в роли ёлки. До ухода в армию, до 1939 года, я не видел ели; и берёзу я увидел в 1936 году в городе Старобельске.

У нас в Новый Год не было ёлки, не было даже обычая ёлки. Но Новый Год знали, это после Рождества. Рождество (у нас говорили 'раштво') было главным событием, главным праздником.

Рождество помню по ряду признаков. Главными были: зима, снег (в годы моего детства были холода, снег, холодные ветры), свиной визг в округе. (Визг убиваемых свиней слышен был издалека, даже из Каракова.)

Помню: в тот год у нас вырос кабан изрядного размера – родители хорошо откармливали борова (дело доходило до того, что боров уже не мог передвигаться – до того он был тучен и жирен).

А резать (у нас говорили 'колоть') могли в деревне не все. На это были избранные, например, Даниил Моисеевич Терехов. Он резал скот и пил живую кровь.

Мастер не смог с первого раза убить кабана, и тот побежал, как бешеный. Еле догнал и повалил убийца животное.

Но вот кабана уложили на место опаливания. Обложили соломой, подожгли – начали опаливать (у нас это называют ‘смалить’).

В нашей деревне осмаливали внимательно, аккуратно. Смалить мог не всякий. Здесь тоже были избранные – специалисты. Смалить надо так, чтобы под корень сжечь щетину и не сжечь кожу. Это – искусство. За это награждали морально и материально.

После опаливания кабана отпаривали: обкладывали плотно соломой – это изолировало кабана от холода; на солому сажали ребят – столько, сколько усядется. Мы с гордостью сидели на кабане. Сидеть на нём было тепло – кабан был горячий после опаливания. "Давить кабана" – так называлось наше сидение на обложенном соломой кабане.

И так – в результате "давления кабана" – кожа его отпаривалась, печёные участки её смягчались. И всё дело приводило к приобретению того несравненного непередаваемого аромата обжаренного кабана, который мог быть оценён только знатоками, тонкими знатоками, какими были и наши родители.

Главная шкала ценности сала на Украине – его толщина. Но у гурманов – всё же умение и тонкость осмаливания.

Нам, ребятам, в награду за "давление кабана" давали отрезанные по окончании нашей работы хвост и уши кабана. Это было уже наше и только наше лакомство. Мы грызли их с неописуемым наслаждением.

Грешен, но до сих пор ценю сало так, как умею с детства.

Кабаны у нас были большие: вес разделанной туши (без внутренностей) доходил до 150 кг. Но бывали кабаны и бо́льшие. У нас ценили свинину по толщине сала. Говорили, что толщина сала свиней у хороших хозяев достигала четверти7.

Так вот такого кабана тогда у нас и закололи перед Новым годом. Засаливали сало пластами в деревянных ящиках. Кишки промывали и набивали их мясом – делали колбасы.

Домашние колбасы – прелесть. Однако мы любили больше нэпманскую колбасу, копчёную. Почему? Видимо, потому что это не у нас – эффект прелести яблок из чужого сада.

Читать я научился стихийно.

Помню учёбу Ксении. Я был на попечении сестры и, когда она готовила уроки, – заглядывал в книжки. Ксения зубрила; до сих пор помню, как много раз она читала о горных массивах Европы: Скандинавские, Пиренейские... Узнавал буквы, складывал их и начал читать – с крупных заголовков газет, крупных слов в книгах, и так – до обычного текста.

Ксения иногда ошибалась при чтении. Тогда я поправлял её.

Помню предпасхальный обход деревни священником. Он заходил в каждый дом, благословлял прихожан, их жилище, желал добра. Хозяева благодарили батюшку – отца Тимофея чем Бог послал. Это и сало, и хлеб, и яйца, и зерно. Не брезговал отец Тимофей и чаркой водочки.

Меня отец Тимофей застал с газетой «Кочерга». Её давал мне дядя Троша – муж маминой сестры, работавший машинистом на маслобойном заводе. Газету он выписывал.

После благословения отец Тимофей поинтересовался: читаю ли я?

– Да, – ответил я.

Он попросил почитать, что я и исполнил – бойко, без запинок.

Говорили, что мне тогда было четыре года.

У нас был численник – так у нас называли отрывной календарь. Я его читал от начала до конца. Читал я вывески на магазинах и учреждениях в Каракове.

Тогда это был райцентр. В магазине продавались тоненькие брошюрки почему-то по истории, археологии. Я выпросил у мамы яиц и за них купил книжечку по археологии. Естественно, что сам процесс чтения доставлял огромное удовольствие, хотя до понимания было далеко: ведь не у кого было спросить значение слов. Мама вообще не умела ни читать, ни писать. Однако счёт знала твёрдо.

На моё пристрастие к чтению смотрели как на баловство: учёбе уделяли очень мало внимания. Достаточно сказать, что старшей сестре Евдокии не пришлось учиться больше одного года: надо было помогать в хозяйстве. Так же было и со средней сестрой Мотей8. Младшая сестра Ксения практически не увлекалась учёбой, и её больше устроил уход из школы.

Мне позволяли читать квитанции об уплате налогов, о сдаче зерна; перечитал я и членскую книжку потребительской кооперации, надписи на банкнотах, монетах, на инвентаре и т. д.

Читал я и Евангелие. Оно было основательно затрёпанное. Однако я читал, хотя, помню, оно меня особо не заинтересовало из-за своего стиля изложения.

Книг у нас не было. После ухода Ксении из школы её учебники исчезли: частью – на курево, частью – на обёртку.

Читал обёртки от туалетного мыла. Помню надпись на обёртке «ТЭЖЭ»9. А что это значило – никто не мог пояснить.

Помню пачку-упаковку из-под папирос с комичным профилем не то парня, не то девушки и с надписью:

Купил пачку папирос.

Читал конфетные обёртки.

Книги же стал читать позже, в школе, когда появились источники их получения.

Помню на октябрьской демонстрации на флаге надпись "Да здравствует XIX МЮД10!", написанную как "Да здравствует XИX МЮД!". Я шёл тогда в рядах демонстрантов, но этот "ХИХ" так и не смог расшифровать.

Конечно, такое бессистемное и беспорядочное чтение оставило много изъянов в ударениях слов. Вот слово 'черёмуха' я произносил очень долго как 'черему́ха'. А таких слов было немало.

Но к словам я присматривался как к вещи. Они отпечатывались в памяти. Читая, я всегда видел эти слова-отпечатки. Видимо, эта особенность моего восприятия позволила мне писать довольно грамотно, и не только на русском, но и на украинском языках.

Нужно иметь в виду, что такое как у нас произношение слов – бич для обучающихся, бич на всю жизнь. А разговорный язык и во всём Донбассе довольно исковеркан. Это невероятная помесь русского и украинского языков.

Вот такое чтение, я бы сказал, – с пристрастием к строению слова, может оказать неоценимую услугу для достижения грамотного письма. Видимо, я оказался в числе удачливых.

Я всегда рад был дать совет для улучшения грамотности в письме.

До сих пор слова разбираю как объект, его устройство, его подобие другим словам, словам в других языках и часто нахожу удивительные признаки родства. Это может оказать услугу и при изучении других языков.

Мама рассказывала, что когда она и отец еще не поженились, на лето они шли в наймы на сезонные работы к Рафальским.

Помещики Рафальские – это бывшие магнаты, отпрыски шляхты польской. Владели огромными богатствами, плодородными землями. Имение их было по пути из Каракова в Константиновку. Земли их тянулись на несколько километров. Эксплуатировали они батраков зверски.

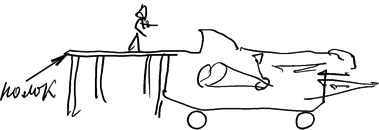

В молотьбу мама и отец работали у Рафальских на молотилке. Перерывов в работе не допускали даже в жару. Отец работал на подаче снопов в молотилку. Подающий стоял на полке́.

|

|

(Поло́к – площадка высотой около 2 метров. На него кидали снопы снизу с земли, а подающий был вверху, один.) |

Работа подающего считалась квалифицированной, была ответственной, но и тяжёлой.

В нашей местности жа́ры стояли очень сильные: до +40° и даже выше. Работать приходилось много, в жатву практически всё светлое время суток – от восхода до захода солнца.

Отец был мокрый – успевал только смахивать пот с глаз, рубаха – мокрая от пота. И мама, в той напряжённой работе, чем могла, – помогала отцу: при любой возможности подавала ему на полок воды, лучше похолоднее. Успеть попить, утолить жажду, а если осталась вода, – вылить её на голову – освежиться от перегрева. С этого и началась любовь моих родителей.

За работой батраков зорко следили помещичьи надсмотрщики и, если замечали передышки, – штрафовали. После ужина люди плахами падали отдыхать.

Питание было плохим.

Мама говорила, что за сезон жатвы им, пятерым девушкам, у Рафальских заплатили каждой по одному золотому рублю. На всех выдали золотую пятирублёвую монету11. Чтобы не потерять эту небольшого размера монету, её несли по очереди во рту.

Рассказывали, что у Рафальских маленьким поросятам и телятам наливали в корыта обезжиренного молока. Батраки тоже кидались пить это молоко. Тогда помещица Рафальская приказала подмешивать в это молоко измельчённую пшеничную и ржаную солому и золу. Эти добавки не вредили скоту, а батраки такую массу употреблять не могли.

Конечно, зло, издевательство панское батраки помнили.

Получилось так, что Рафальская осталась в наших краях. Помню, что она собирала милостыню (побиралась) у нас в деревне в голодные 1932 – 1933 годы.

Небольшого роста, холёное в былое время лицо. Настороженный взгляд, глаза как колючки. Порой в них видна невыразимая досада, злость как у затравленного зверя. В нашей деревне не все старшие подавали ей милостыню. Мальчишки, наслышанные о прошлом, кидались в неё камнями. Она не ругалась, не грозила, а только увертывалась да скорее уходила.

Ей дали жить, но уже своим трудом вплоть до старости.

Классовый враг? А вот местная власть обошлась с ней гуманно.

В имении Рафальской был громадный фруктовый сад, были и ели, кедры, каскад прудов. Но, к сожалению, потом всё это постепенно пришло в негодность. И уже немногие знают о панах-помещиках.

Сколько помню себя, мне практически не везло с обувью.

У нас в семье младшие дети донашивали обувь старших.

Были у меня кожаные сапожки. Их сшил брат Ваня. Он учился сапожничать в семье Черкасовых в Каракове. Но эти сапожки я помню уже тесными.

Выскочишь зимой на улицу, а ноги быстро мёрзнут. Гулял на улице, сколько мог выдержать.

Валенок у нас не делали. Они были нетипичны для юга Украины, их у нас в деревне просто не умели делать. Грубая шерсть была – все же держали по несколько овец. Из овечьего меха делали шубы. Обрабатывал, выделывал овечьи шкуры Филипп Филимонович Долгонюк, старший брат нашего зятя Александра Филимоновича – мужа моей старшей сестры Евдокии.

Летом 1928 года мне купили к школе настоящие ботинки со шнурками. Таких ботинок у меня ещё не было.

Покупали их без меня на базаре в райцентре – городе Гришино12 и ошиблись номером: они еле налезали на ноги; через некоторое время нога от сжатия затекала. Возникала боль.

Меня спросили, не тесные ли они: если тесные, – поедем, заменим. Но из-за опасения лишиться ботинок я сказал, что они хороши.

Ну и поплатился же я за это потом! Но́ска ботинок стала му́кой, а признаться в этом я уже не мог. Ботинки разнашивались, но так и остались до конца оковами для стоп. Так и осталась отметина – складка кожи на нижней поверхности стопы, да ещё, видимо, возникла деформация передней части стопы. Хорошо, что обошлось без плоскостопия.

Так я ни разу не сказал об этом ни маме, ни папе. Ведь настоящие ботинки были моей голубой мечтой.

Бо́льшую часть года мы бегали босиком. Только просыхала земля весной, – уже не надевали обувь, и так – до поздней осени. Вёсны были тёплыми, ранними – уже в феврале сеяли яровые культуры. Осень 1928 года была тёплой. В день 7 ноября стояла жара.

За такое долгое время кожа стоп грубела и становилась неуязвимой для колючек, острых камешков и даже битого стекла, которым посыпал землю возле лаза в свой сад Влас Павлович Бондарев. По этому лазу мы пробирались в его сад воровать ранние фрукты. Когда хозяин сада гнался за нами при очередном налёте на сад, мы убегали по тропе с битым стеклом. Расчёт его был на порезы ног, но наши зароговевшие ступни оставались невредимыми – по стеклу мы бежали как по ковру. Пришлось дяде Власу заплетать свою ограду колючей проволокой; с ней мы уже не могли справиться.

Я раньше никогда не задумывался, сколько же обуви экономили наши "дублёные", закалённые в холоде и жаре детские ножки. А ведь по теперешним нормам носки и по разнообразию обуви соответственно предназначению это были немалые числа.

В 1928 году перед началом учебного года я гостил у тёти Маринки, маминой сестры, на хуторе Запорожье неподалёку от города Гришино. От Расейки это около девяти километров. Тётиного мужа звали Зиновий Павлович.

У них на хуторе приусадебные участки были по гектару. Вокруг степь, равнина, приволье. На горизонте видны курганы. Теперь знают, что древние большие курганы – культовые сооружения, в которых делали могилы-захоронения.

На усадьбе у них были посеяны всевозможные зерновые, огородные и бахчевые культуры.

|

Дом у них был полузаглублённый, старого казацкого типа, с земляным полом, соломенной кровлей и без потолка. |

|

Их сын Ваня, мой двоюродный брат, был на два года старше меня.

Мне нравилось у них. Не было у них речки, но был колодец – общий с соседями. Можно было помыться тёплой водой в горячий день.

В окрестностях хутора Запорожье ещё сохранилась целина. Среди ковыля виднелись подобные розам красные цветы. Называли их воронцами.

Но, пожалуй, интереснее было растение, которое называли ‘чай’. Теперь я знаю, что это был зверобой с перфорированными листьями13. У того зверобоя – чудесный запах, и его цветами заваривали чай. Чай обладал тоже чудесным запахом и нежно-янтарным цветом. Прелесть! На хуторе никто не пил настоящий чай. (На Украине чай – это вообще не то, что в России.) Но чай из зверобоя пили все – и круглый год.

Зверобой заготавливали впрок. Его рвали чуть ли не с корнем и пучками засушивали на зиму.

Ранним утром 30 августа я возвращался от тёти Маринки домой. Вышли мы с дядей Зиновием и двоюродным братом Ваней до восхода солнца. На земле лежал иней. Ваня был обут в ботинки. Я же шёл без обуви: к ним я ушёл босиком – шли мы с Ваней от нас по жаре.

Ноги мои очень озябли. Лишь движение не давало им замёрзнуть. Я старался ступать по земле, так как на траве было много инея. Я так ждал, чтобы скорее солнышко согрело землю... И когда пришли уже на Ру́дник (Новоэкономический рудник14), солнышко согнало иней. Стало теплее, но у меня страшно чесались ступни. От Рудника до дома оставалось чуть больше шести километров, и дальше я пошёл уже один, а дядя с Ваней остались на Руднике. Дорога была мне знакома. По ней туда и обратно шли люди. Я шёл быстрее всех, обгоняя идущих из Рудника – ноги мои требовали теплоты.

|

Дома меня ожидала сумка для книг и тетрадей. Это была полотняная сумочка по размеру книг, с наплечной тесьмой. |

|

Я приготовил чернильницу, ручку, перо, карандаш, тетради, букварь.

Шёл я в первый класс неохотно: к этому времени я уже немало читал, хотя и без всякой системы, цели. Букварь я "проглотил" сразу же. У меня не было интереса к занятиям чтением. Оставались письмо, арифметика.

В школе одновременно в одной комнате учились два класса – первый и второй. Если одному классу учитель объяснял, то другой класс занимался чтением, или арифметикой, или рисованием. Пели два класса вместе.

Учителя нашего звали Иван Петрович Михайлевский. Он с семьёй жил в другой половине школьного здания.

Учился я без труда. Если меня не отвлекали, – запоминал урок со слов учителя. Однако мне досаждали соседи: их вопросы во время рассказа учителя отвлекали, и я упускал систему.

Я успевал решать, писать и отвечать на вопросы соседей.

Тогда писали только фиолетовыми чернилами.

С чернилами было плохо. Их готовил учитель и наливал в наши чернильницы-невыливайки за деньги.

Иван Петрович занимался хозяйством, даже держал пчёл. Учил нас прививкам яблонь, груш. У него был устроен метеорологический пост, где он измерял температуру, количество осадков, силу и направление ветра, определял облачность и записывал всё это в нашем присутствии.

В стене класса был шкаф, в котором Иван Петрович хранил тетради, чернила, карандаши, перья и т. д. Была там и небольшая библиотечка. Он давал нам по нашему желанию книги. Мне запомнилась книга о революционном движении в Донбассе и, в частности, на железнодорожной станции Гришино. На здании вокзала в Красноармейске15 висела доска с надписью в память о тех событиях.

Колхозное движение начиналось у нас в деревне с 1927 года, когда организовался СОЗ – товарищество по совместной обработке земли. Так его называли неофициально. Официальное его название было ТОЗ. В составе первого СОЗ'а было 4 или 5 семей. Председателем СОЗ был Кондрат Иванович Федотов, соседствовавший с нашей усадьбой.

Массового стремления в СОЗ не было, туда шли семьи без мужчин.

СОЗ этот рассыпался, и к 1930 году, уже сверху, насаждали движение к колхозу.

Это были бурные времена, когда колхоз был основной темой разговоров. Мужики часто собирались и обсуждали её. Противников коллективизации поначалу было больше. Но власти жали по всем направлениям, чтобы загнать людей в колхозы.

Крестьян начали прижимать и с поставками зерна, и налогами.

В те годы было очень тяжело с промтоварами, а особенно – с ситцем, одеждой. Дефицит преодолевали своими силами: ткали конопляное полотно, научились сами же его набивать – наносить несложный рисунок из чередующихся чёрно-белых квадратов.

|

Тёплую верхнюю одежду для всех сезонов шили из сотканной на домашнем станке очень грубой шерстяной ткани. Представляла она из себя что-то вроде длинного плаща с кобеняком (капюшоном). Пуговицы делали из деревянных палочек. А называли у нас эту одежду по-украински – сиряк. Сиряк был один на всю семью. |

|

Обувь тоже делали сами, находя замену коже.

В качестве тёплой обуви стали шить бурки, где кожу заменяли двумя слоями ткани (внутренним и наружным), между которыми прокладывали вату и всё вместе прошивали. В сочетании с галошами такая обувь обеспечивала тепло ногам.

Вместо туфель, ботинок шили матерчатые тапки. Подошвы делали из пожарных шлангов, из прорезиненных приводных ремней – кто что мог раздобыть.

Но трудности росли. Это тоже способствовало загону людей в колхозы, так как колхозникам были какие-никакие льготы, облегчения, послабления – только иди в колхоз.

Мужики стали колебаться: – а, может быть, это и к лучшему...

К 1930 году начали уже непрестанную агитацию крестьян за колхоз на многочисленных сходках – так называли собрания крестьян. В хорошую погоду весной, летом и тёплой осенью сходки проходили на улице в центре деревни – там, где усадьба сестры Ксении. В ненастную и холодную погоду сходки проходили в школе.

Единственная комната не вмещала людей – набивались в раздевалку, стояли на крыльце. Курили самосад, в дыму ослаблялся свет керосиновой лампы.

Жара и духота, дым... Но люди, казалось, не замечали этого, кричали, ругались, препирались, уговаривали, возмущались, матерились, но не решались на колхоз.

Мы, дети, бывали на сходках. Нам очень хотелось в колхоз. Это было так ново, привлекательно... Привлекательность всеми силами расписывали приезжие агитаторы – представители районных властей. Мы были недовольны, мы не понимали – почему взрослые не хотят решиться на колхоз!?

Постепенно "лёд начал ломаться". Видимо, немало этому способствовали двадцатипятитысячники – члены ВКП(б) из рабочих и партийных работников, мобилизованные решением ЦК ВКП(б) на коллективизацию в деревне.

Нам "достался" один из них – уполномоченный из райкома партии по фамилии Федчук – настырный, нахальный и бесцеремонный человек – совершенная противоположность шолоховскому Семёну Давыдову. Этот деятель не стеснялся припугнуть селян на собрании.

И вот крестьяне, в их числе и отец, начали склоняться к вступлению в колхоз. Помню собрание, когда уже подавали заявления. Это было в январе или феврале 1930 года. Колхоз решили назвать «Красный Донбасс». Я не дождался конца собрания: очень долго оно длилось – далеко за полночь.

На следующий день утром в школе узнаю, что колхоз «Красный Донбасс» организован. На собрании было избрано правление колхоза, и наш отец был избран председателем колхоза.

Сразу же поехали в райцентр заказывать штамп и печать, и сделали их незамедлительно – власти стремились скорее завершить организационное оформление колхоза.

Мне отец так и не сказал о своём избрании, но старшие, за исключением Евдокии, уже знали об этом (она ещё в 1928 году вышла замуж, и у нас в семье её не было).

Я очень гордился произошедшим, а мама была очень недовольна. Я слышал, как она настаивала, чтобы отец отказался от председательства.

У нас не обобществляли птиц, коров, телят – обобществлены были только зерно и средства производства, включая лошадей. Хозяевам было жалко отдавать в колхоз инвентарь, повозку, лошадей, зерно. Злостных случаев сопротивления у нас не было, однако начали резать и скот, и даже лошадей.

Пытались припрятать часть зерна.

Наша семья заколола жеребёнка, который уже через год стал бы лошадью.

Раскулачили два хозяйства. – Говорили, что нужны были конюшни для колхозного конного двора, помещения под правление и т. д. Вот и выгнали из домов Фрола Юрина и Тихона Ефимовича Юрина. Фрол – свёкор моей сестры Ксении, Тихон Ефимович – отец моего друга детства Петра Тихоновича.

Раскулачивали люди, которые были известны как бездельники и пьяницы. Они активно выступали за коллективизацию, за новую жизнь, где при общем котле могли бы привольно бездельничать и пьянствовать. Кончили они свою "деятельность" бесславно. Некоторые даже сотрудничали с немцами во время оккупации 1941 – 1943 годов.

Возможности нашей семьи после того, как отец стал председателем, никак не изменилось. Он был честнейшим человеком и даже в малости не позволял воспользоваться своим положением. Достаточно сказать, что я не помню ни одного случая, чтобы я воспользовался транспортом – дрожками, двуколкой. Отец очень не любил такого.

Все кроме мамы и младшего брата Павла работали в колхозе. После окончания учебного года я тоже работал в колхозе на посильных работах: весной полол посевы хлебов – вырывали сорняки; на прополке подсолнечника, кукурузы, картофеля и других пропашных погонял лошадь, запряжённую в полку (пропашное устройство). У меня была книжка трудодней, были и заработки.

О делах отца я был информирован мало. Не знаю, пытались ли его подкупать, но знаю, что к нам не приходили односельчане с какими-либо "просьбами": отец был порядочным человеком. Недаром же ему отдали крестьяне предпочтение при избрании председателя колхоза.

Но были в деревне хозяева, которые никак не желали идти в колхоз.

Помнится, я лежал на печи после прохладного дня. Дело было в сумерки, ещё не зажигали лампу.

В комнату вошли отец, уполномоченный Федчук и Ипат Никифорович Юрин. Отец и Федчук сели в святом углу у стола. Перед ними на табуретку сел дядя Ипат. Был он хромым, передвигался нелегко. Имел кузницу. Это был, видимо очень важный источник существования семьи. Землю обрабатывали жена и взрослые дочери, а также односельчане – на принципах взаимных услуг. Казалось бы, ему был смысл вступить в колхоз, но он не захотел.

Дядя Ипат был набожным человеком, читал Библию. Я дружил с его сыном Иваном Юриным, и хозяин кузницы позволял качать мехи при раздувании горна.

Практически только он один оставался индивидуалом. Были и кроме него хозяева, но те работали на шахте, и землю у них отобрали. А земли у нас было почти по две десятины16 на едока.

В тот вечер уполномоченный Федчук из кожи лез от злости. Ему нужен был процент охвата крестьян коллективизацией. Он дошёл до того, что вытащил револьвер и положил его перед собой на стол: думал испугом заставить дядю Ипата написать заявление.

Отец, не признававший "командования" Федчука, рассердился на него за демонстрацию оружия и назвал его даже дураком.

Федчук заорал:

– Ты потакаешь противникам колхоза!..

Член партии, облачённый властью, он озлобился на отца и потом ждал удобного случая, чтобы отомстить.

Дядя Игнат ушёл, и его уже больше не трогали.

Помню, что никто из нашей семьи в комнату не входил. Видимо, всё это готовилось заранее, и наша семья была предупреждена, чтобы не мешать агитации последнего индивидуала. Меня присутствующие в комнате не видели.

Жили в колхозе не жирно, но не голодали. Хлеба – пшеницы получили в первый год по килограмму зерна на каждый трудодень.

У семьи ещё была приусадебная земля, да ещё участки для картошки в поле; оставалась ещё хорошая корова. Конечно, держали свинью. Были куры, утки, индейки (гусей мы не держали). Молоко в семье было, но мясо – не каждый день. Сливочное масло было чуть ли не деликатесом.

Сушили фрукты, особенно вишни, сливы, яблоки. Достаточно было фасоли, гарбузов (так у нас называют тыквы).

В общем, можно было не голодать. Однако, что касалось проблемы одежды и обуви, то проблему эту в колхозе не решали.

При воспоминании о родине в моём сознании возникает и Заячья балка...

... Заячья балка, куст вербы у ручья ранней-ранней весной. Снег сошел, травы ещё нет. На небе – сплошные облака. Тихо так, что ещё издали слышно журчание ручья. Уже раздаются песни первых жаворонков. Кончилось половодье, но в ручье воды ещё много, и его не везде удаётся перейти. Земля совсем оттаяла, на южных склонах пробивается травка. Вот-вот начнётся пахота. Балка затянута лёгкой синеватой дымкой...

– Этот день запомнился мне навсегда. – Брат Иван взял меня с собой в сад в Заячьей балке, куда отправлялся с лопатой за саженцами.

... Бодро прошагав больше половины пути по достаточно уже просохшему шляху, мы поворачиваем на полевую дорогу. И тут чернозём начинает липнуть пудовыми пластами к обуви. Я устаю и еле двигаюсь. Только помощь Вани поддерживает меня.

Вот уже и луг. Здесь идти – легче. Переходим ручей, и вот мы – у цели – в саду...

Сад этот называют емцевым – по фамилии бывшего владельца Емца. Хорошо спланированный, сад надёжно защищён естественной оградой из гледичий, называемых у нас американскими акациями. Это – довольно высокие, с гладкой корой, очень часто "утыканные" длинными острыми шипами деревья. Скот боится этих деревьев, но для нас, мальчишек, шипы – не преграда, хоть и приходится преодолевать четыре ряда гледичий – мы умели пролезть в сад. Более того, мы даже забирались на колючие деревья и доставали из гнёзд голубовато-зеленоватые яйца – с буровато-серыми светлыми пятнами – сорок и с красно-бурыми пятнами – кобчиков (точнее, – перепелятников, воробьятников). За это мы платились кровью многочисленных царапин и уколов, а также порванными рубашками и штанами, за которые нам влетало дома от родных.

В саду – яблони сортов «крымка» (плоды – в форме вытянутого бочонка) и «антоновка», скороспелые вишни и сливы. Есть несколько сортов груш. Ведёт туда небольшая – метров сорок длиной – аллея тутовых деревьев, которые у нас называют шелковицами. Нас не пускали в сад, но принято было разрешать лакомиться вкусными ягодами шелковицы с условием – не ломать веток.

На северной стороне сада, очень хорошо защищённой от северных ветров, были остатки когда-то богатого цветника. Ветровую защиту составляли густые насаждения береста (вяз), ясеня, белой акации, волчьих ягод и других растений. В цветнике ещё росли цветы, хотя за ними уже не ухаживали. Каким-то чудом там уцелело несколько тюльпанов и роз с чёрными цветками. Их никто не срывал. Мы, дети, искренне удивлялись, почему Емец развёл такие неинтересные и даже некрасивые чёрные розы и чёрные тюльпаны. – Гораздо больше нам нравились красные. Наше мнение разделяли и взрослые.

Много лет спустя, после войны, я увидел в Германии чёрные розы и чёрные тюльпаны и понял их красоту. До боли жалко те, будто из чёрного бархата, розы и тюльпаны, которые можно было сохранить...

Сад был собственностью общества крестьян Расейки. Ежегодно на сходке (общее собрание деревни) сад сдавали в аренду. В саду разрешалось выкапывать саженцы, и мы выкопали несколько штук саженцев, хорошо увязали и отправились домой.

На берегу ручья мы присели перекусить. Во время обеда брат заметил в ручье несколько щук и решил поймать их.

... Находим узкое место, набрасываем камней – получается мелкий перекат, который рыбы преодолевают с трудом. На этом месте Иван бьёт их лопатой. Нами овладевает азарт охоты на стремительных рыб. Иные щуки не хотят идти на перекат – их приходится нагонять туда камнями. Я восторгаюсь ловкостью брата. На берегу всё прибавляется рыбы...

Однако, – пора домой. Отдохнув, пошли, унося больше дюжины красивых рыб. Я покидал это место с сожалением. Брат, видя это, предложил насобирать сморчков. (у нас их называют 'шморшки').

В наших краях ранней весной на перепаханной прошлогодней стерне вырастают светло-серые сморчки. У нас сморчки предварительно не отваривают. Растут они группами в степи между Мазеповой балкой и перевалом бугра в сторону Рассейки. Сейчас их нет – стерню перепахивают вслед за комбайном.

... Ваня первый начинает собирать грибы: один, второй, целая куча. Я не вижу их и волнуюсь. Даже давлю сморчки ногами, но не замечаю их. Ваня показывает мне сморчки, успокаивает меня. И вот – радость! – Я вижу сморчок, рядом – ещё. Присмотревшись, обнаруживаю "толпу" грибов!..

Вряд ли можно описать волнение поисков, душевный трепет, восторг при виде этого невзрачного светло-серого комочка, "притаившегося" среди стерни.

Мы набили грибами карманы, набрали их в полы пальто. Усталые, голодные, но довольные добрались домой. Счастье моё не имело границ! Наша семья по достоинству оценила свежие рыбу и грибы, но я уже спал, и отведал их на следующий день.

После второго класса мы уже учились в Каракове.

Третий класс помещался в бывшей сторожке церкви. Учила нас старая учительница Елизавета Семёновна – хорошая старушка. Она в своей сумке носила большой будильник; садясь за стол, ставила его перед собой. Звали мы её Лисапета17 Семёновна. Она нам за это замечаний не делала, вероятно, – по слабости своих ушей.

В четвёртом классе мы учились в другом месте – в так называемой двухклассной школе, которая располагалась ниже церкви. Теперь её нет; на её месте – универмаг. Там у нас тоже была учительница, а её муж Никита Дорошенко обучал нас фотографии. Он делал снимки «Фотокором»18 во время наших походов в степь для борьбы с сусликами. Звали мы его Микитаном.

Впоследствии, при освобождении наших мест от оккупации, он и жена ушли с немцами на запад.

Деревня наша была оторвана от удовлетворительных дорог. Весной и осенью улицы раскисали, и было му́кой тащиться по подобной киселю или тягучей, вязкой грязи в школу и домой. Но ходить было надо. У нас немало людей работало на Руднике. Туда и обратно им приходилось преодолевать более двенадцати километров пешком. Сейчас к услугам шахтёров – душ, парилка. А тогда они возвращались с работы чёрные от угольной пыли – только белки глаз, губы да зубы виднелись на измученном лице. Из последних сил ползли они домой и при той трудной дороге, как правило, несли с собой кусок угля весом до восьми килограммов – нужно было топить печку.

Ехать в распутицу по расхлябанному чернозёму было так трудно, что пользовались бидарками – одноосными колясками: на обычных двухосных бричках ездить было гораздо труднее. Хвост лошади подвязывали, чтобы не пачкать. Дорогу развозило; старались ехать по обочине, и расширяли путь вправо-влево. А когда просыхала почва, дорогу прокладывали уже на новом, ровном месте.

Зимой в школу ходить было лучше, хотя и холоднее.

Большой радостью в деревне было кино; показывали его в классе нашей школы. Набивалось очень много людей. Бывало, что сеансы повторялись. Фильмы были немые. Электроэнергии на Расейке ещё не было. Лампа проектора накаливалась от динамо-машины, вращать которую киномеханик брал 2 – 3 сильных парней. За это они смотрели кино бесплатно. Сам киномеханик вращал ручку кинопроектора.

Летом 1932 года в нашем колхозе «Красный Донбасс» зрел хороший урожай – предполагали собрать до 300 пудов19 с гектара.

Собирали урожай 1932 года комбайнами.

Уполномоченный торопил с уборкой, чтобы колхоз первым сдал хлеб ("встречный план хлебосдачи"). Под его напором уборку начали раньше срока, когда ещё не все колосья дозрели – комбайн пустили по пшенице впрозелень. Хлебозаготовку наш колхоз начал одним из первых в районе, но в колосьях осталось немало невымолоченного зерна. Следствием этого было потом немало бед.

Недобор хлеба не был виной колхозников, но расплачиваться за политику уполномоченного пришлось им: на трудодень было выдано очень мало зерна. (Тогда денег не платили; расчёт производился только осенью.) Люди, не получившие практически ничего, говорили, что работают они за "палочки" (пометки о выполненных трудоднях). В итоге получилось так, что зимой уже не хватало хлеба, а к весне начался голод. Выскребали где только можно зёрна, остатки кормового бурака (свёкла), но голод давал себя знать.

Помогал паёк Моти. Её муж был в армии и она жила у нас, работала на Руднике и получала по карточке ежедневно 800 граммов хлеба.

Выше деревни на горе у нас выжигали известь. Там была землянка и туда ежедневно привозили хлеб. Хлеб тогда выдавали только ржаной. Ходил за хлебом и я. Иногда приходилось ожидать хлеб два-три часа и более. Хлеб возили в так называемой будке, там же были и весы. Привозили хлеб ещё тёплый, чудно пахнущий. От этого запаха в голодном желудке бурчали кишки.

Хлеб взвешивали не спеша – точно. Всегда были довесочки для достижения требуемого веса. Были они небольшие, иногда – два – три. Эти-то довесочки я не спеша... нет, не ел – я клал их в рот и они таяли там. Это было несказанное удовольствие, ни с чем не сравнимое. Остальное бережно нёс домой. Случалось – когда кому то из нас доводилось получать хлеб последним – продавец разрешал собрать оставшиеся при разрезании хлеба крошки. Мы их тщательно собирали и ели.

Дома каждому получалось по маленькому кусочку хлеба.

Зима 1932 – 1933 годов была снежной, холодной, с сильными ветрами. Морозы порой доходили до -30° и ниже. А в степи ветер не имеет преград. По дороге с Рудника в ту зиму замёрзло несколько человек, ослабевших от недоедания. (Тогда ходили на работу на Рудник пешком. А это – более шести километров.)

|

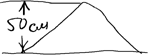

Спасались колосками могара. Прослышали мы, что за Каменной горкой, к Чаплино, на поле, где убран был могар, мыши на зиму натаскали колоски в кучи пирамидальной формы. Мышиные кучи могара были около полуметра высотой, а некоторые достигали и 70 см. |

|

|

Могар – это азиатский злак, колос которого похож на початок. В "початке" очень плотно "упакованы" мелкие, мельче пшена, зёрнышки. Могар сейчас почти не выращивают, но тогда его сеяли: зёрнышки сразу можно было варить. (Сеяли и сою.) Могар убирали, молотили, и зерно сдавали. |

|

|

Дети брали мешки и ходили по могар. А это поле было за Заячьей балкой, возле каменной горы, против Заречки. Заречка – это северная окраина Каракова. Ходили туда и сёстры. И я тоже ходил туда с ребятами после обеда. Поле |

|

Почему мыши смогли натаскать эти кучки? – Видимо, уборка не была тщательной, колоски оставались. Собирать же тогда колоски вообще запрещали; колхозные объездчики – верхом на лошадях – гоняли людей, когда те собирали на убранном поле колосья. Бывало, применяли и плеть. Естественно, мышам было оставлено пропитание на зиму с избытком.

Но и в голод нам не было позволено безнаказанно собирать могаровые колоски.

В один из наших налётов на поле, занятые работой по набиранию колосьев, мы заметили вдалеке объездчика на коне. Его обязанностью было – как и во время уборки летом, не допускать, чтобы люди брали колоски. (Помню, что это называлось охраной колхозного добра, хотя колоски так и пропадали.) Он ехал к нам – с ружьём и плетью.

Мы начали убегать от него. Объездчик кричал, чтобы мы остановились; он не стрелял из ружья, но грозился плетью. Нам надо было сберечь добычу. Мы понимали, что если он догонит нас, то забёрет мешки; а то будет что-то ещё и хуже.

Весна у нас обычно – ранняя, но в 1933 году она запаздывала. Был февраль, солнце у нас заметно греет, но при ясном небе уже после обеда начинало примораживать и снег покрывался довольно прочной коркой. К моменту нашего бегства на снегу уже образовался наст. Нас, ребятишек, этот наст держал, и мы по нему убегали от объездчика вниз, в сторону Заречки, волоча за собой по скользкой ледяной корке мешки. Объездчик гнал лошадь, но она с каждым шагом ломала наст и проваливалась в снег, напарываясь при этом на острые края наста и раня кожу ног. Погоня остановилась. Объездчик слез с лошади, а потом повернул назад.

Мы же, хоть и ускользнули от объездчика, но колосков принести в тот раз не смогли – их пришлось бросить: у нас не хватило сил нести их – мы еле-еле добрались домой.

Трагедию лошадки мы узнали уже потом – по кровавым закраинам её следов на снегу.

Как-то меня позвали к крёстному (брат мамы Тимофей Феоктистович Киселёв), который работал секретарём правления колхоза «Красный Донбасс». Он обладал удивительным каллиграфическим почерком, трудноотличимым от печатного. Накормил он меня варёной свёклой (у нас говорят – 'бураком') и дал одну свёклу с собой. Эту свёклу он обвязал тряпочкой, и я положил её в пальтишко – за пазуху. Дома эварила свёклу и поделила всем – по кусочку.

Ну а похлёбка из могара была калорийнее и ещё вкуснее!

В наших местах орудовала шайка грабителей. С вечера запирались сами и особенно запирали корову.

– Необычайно светлая ночь – полнолуние, белый снег. Отец и мать не спят, не сплю и я. Лампа погашена. Наготове топор. Уже заполночь.

Через наш двор, от верхней улицы, движется группа из четырёх человек. Слышен разговор, хрустит снег. Идут медленно, осматриваются по сторонам, оглядываются назад. Оружия в руках не видно.

Останавливаются, тесно сбиваются – что-то обсуждают, посматривают в сторону, откуда шли.

Мы боимся: вдруг будут ломиться увести корову.

Они потихоньку проходят к воротам, осторожно выходят по одному, переходят через улицу и через противоположный двор, сад, огород уходят в сторону Каракова.

Ну, пронесло!..

Надо сказать, что голод, пожалуй, – наихудшее дело: что бы ни попадалось на глаза, мысль была только об одном – найти бы что-либо съедобное. Сосёт в желудке до тошноты. Лица детей бледные.

В магазинах всегда залёживался фруктовый напиток. Это была смесь поджаренных семян и самих плодов типа костянок, шиповника, тёрна, а также других ягод. Эта смесь служила нам для заварки чая. Настоящий чай был тогда такой редкостью у нас, что мы его и не пили. Но в эту зиму это всё пошло – и не для заварки чая, а для еды – эту смесь ели.

Чай мы пили тоже оргинальный. Как говорила бабушка, поставив кастрюлю с водой, – принеси-ка хмызу. Хмызом у нас называли мелкую поросль. Мы знали, что нужно принести молодую веточку вишни. Брошенная в воду веточка вишни давала ароматную розового цвета заварочку. Мы с удовольствием пили этот "чай", тем более, если удавалось его подсластить. А сластили его сахарином.

Уже после могара вдруг обнаружили, что в скирде́ соломы от обмолоченной пшеницы можно найти оставшиеся пшеничные зёрна; да порой в колоске их было не одно, а даже несколько. Мы вышелушивали зёрнышки и жевали их, чтобы утолить голод.

Отец узнал о зерне, и решено было сделать вторичный обмолот соломы. Результаты превзошли все ожидания: зерна намолотили столько, что на каждого человека, считая и детей, пришлось почти по пуду зерна.

И здесь уполномоченный Федчук, опять вмешался и потребовал сдать зерно государству.

Отец воспротивился; зерно роздали на всех едоков, спасли их от голода.

Люди были благодарны, но над головой отца сгустились тучи – Федчуку выпал случай отомстить: зерно не сдали государству, а выдали колхозникам, да ещё не по трудодням, а по количеству душ в семье. Найдена была и формулировка обвинения: "уравниловка", т. е. раздача зерна не по количеству выработанных трудодней, а на душу. А "уравниловка" была тогда очень большим нарушением. К этому нарушению Федчук добавил все случаи непокорства председателя колхоза, не шедшего на поводу у уполномоченных.

Сразу же завертелось дело и – в суд.

Помню тот день. Мы были дома, ждали вестей. Почти все взрослое население колхоза поехало в суд, в райцентр.

Федчук старался, чтобы отца посадили в тюрьму. По сумме предъявленных обвинений отцу грозило заключение на срок до трёх лет. Тогда ещё понятия "враг народа" не было, но отец фигурировал как враг колхозного строительства.

Бурная реакция селян в защиту отца не позволила суду приговорить его к тюремному заключению, и дело свелось к 6 месяцам принудительных работ с вычетом половины заработка в пользу государства.

Отцу можно было отбыть эти принудительные работы в должности председателя колхоза, но он не согласился с этим и ушёл на принудработы в каменоломню – известняковый карьер на Руднике.

Тогда отцу было 50 лет.

Отца не раз приглашали опять в колхоз председателем, но он так туда и не вернулся до самой войны. В 1941 году ему было 58 лет.

Родился отец в крещенские морозы 19 января 1883 года. Воевал разведчиком (охотничья команда) в русско-японской войне. Воевал и в Первой мировой войне в армии Самсонова, пленённой по причине предательства и неразберихи в Мазурских болотах. Попал в германский плен там, где и отбывал его – в районе Зольдау (ныне – Дзяблово в Польше).

С 1945 года отец работал в колхозе в группе по контролю качества работ. Умер 20 июня 1957 года.

С трудом мы дотянули до таяния снега, до оттаивания земли. Мы ждали этого времени, ждали появления сусликов.

И вот суслики проснулись от зимней спячки и разрыли выходы своих нор на поверхность влажной земли. Помнится, в конце февраля мы уже стали выходить в поле, беря с собой вёдра, чтобы "выливать" сусликов. Их у нас называют говрахами (от украинского 'ховрахи') В это время в низинках, в ложбинках, в углублениях почвы стояла талая вода. Эту воду мы наливали в появившиеся вертикальные отверстия норок и ловили выбирающихся оттуда сусликов. Достаточно было, как правило, одного ведра воды на норку – и суслик вылезал. На выходе норы мы его хватали за горло, чтобы избежать укуса – пользуясь тем, что он вылезал в воде с закрытыми глазами, не видел рук. Но всё же каждый из нас испробовал не один укус этого зверька.

Сусликов у нас тогда было много, и мы приносили их по два – три десятка и более. Снять шкурку не представляло труда.

Дома мясо их целыми тушками зажаривали (или затушивали). – Замечательное жаркое, такое вкусное в ту голодную пору! Суслики были достаточно жирные. Ведь они заготавливали себе зерно. Каждый из них уничтожал около пуда зерна.

Свежее мясо помогло поддержать здоровье; с появлением сусликов мы ожили, отъелись. Сусликов у нас ели все кроме мамы.

Было известно, что суслики могли быть переносчиками опасных болезней, например, чумы. Но голод это обстоятельство отодвигал далеко на задний план.

Ну а мех – серенькой приятной расцветки – мы сдавали скупщику – деду Бориску́. Тот за шкурки давал либо деньги, либо свистульки, либо махорку, – конечно, безбожно нас обманывал.

Помнится, как-то мы шли по шляху в Заячью балку "выливать говрашков". Дорога уже была накатанной и выглядела как стальная лента. Нас обогнал легковой автомобиль, из которого выбросили пустую консервную банку из-под сардин. Содержимое из банки полностью извлечено не было – видимо, вилкой или ножом не смогли взять всё до конца. Мы с Андреем (мой двоюродный брат Андрей Ефимович Терехов) выцарапали все остатки консервов вплоть до последней крохи. Каким царским кушаньем показались нам сардины!

Ранней весной мы поймали ежа, который вылез из своего зимнего логова. Мы его съели, осмалив иглы на костре. В ту весну поели от голода много ежей. Ел их и я. Ежи – очень жирные, жир – жёлтый. Ежей у нас было много, а после этой весны их почти не стало.

Между Расейкой и Караковом на месте заброшенных огородов и садов к 1933 году разрослись заросли терновника, сквозь который могли пробираться только мы – малыши. Весной мы срывали остатки прошлогоднего тёрна и ели подсохшие плоды – голод заставлял.

На коре фруктовых деревьях – вишнёвых, сливовых, терновых мы обгрызали камедь ("клей") – засохший сок, закупоривающий трещины. Видимо, с тех пор и осталась у меня привычка при возможности попробовать этого "лакомства".

Когда земля полностью оттаяла, когда ожили растения, у нас появились новые возможности добывания еды.

Мы стали выкапывать и есть маленькие луковички жёлтых цветков пролесков, как только те стали появляться над землёй.

Иван20 копал корни репейника до их прорастания. Белые, хрупкие очищенные корни – своеобразного вкуса, вяжущие – мы ели с удовольствием.

С помощью палок мы выкапывали достаточно крупные, белые корни (их у нас почему-то называли "орехами") – хрупкие, сладкие, крахмалистые и довольно питательные. Их находили по прораставшим листочкам, еле заметным в прошлогодней траве. Для этого нужно было умение. Мыли их тут же в речке и ели.

А в самой речке Казенный Торец мы тоже добывали еду. Это были начинавшие отрастать камыши21. Ростки эти были остроконечными, и мы их называли "шпича́ки". Вкус их был от чуть кисловатого до сладенького с характерным запахом весенней свежести. Мы поглощали их подводную нежную и сочную часть – хрустящую, сладкую и довольно вкусную.

Все это давало нам и витамины.

В эту весну мы ходили и по огородам ещё до их вскапывания. Там с прошлого года оставались и луковицы, и морковь, и свёкла, и редька. Это тоже выкапывалось.

Потом шла крапива. – Варили борщ.

Затем пришла лебеда. Из нее варили зелёный борщ. Кроме того, листья лебеды мяли, толкли в ступе и потом пекли нечто вроде оладий – добавляли молотое зерно. Конечно, это можно есть, проголодавшись.

А мололи зерно на ручных мельницах: их делали из труб. Помол был грубым, но это была разновидность хлеба.

Кроме того, зерно толкли в ступах и варили кашу.

Во время голода люди пытались утащить зерно, где только можно. Так попал в тюрьму Иван по подозрению в воровстве. Сам он мне говорил, что хотели уворовать зерна, но не воровали.

Были в то время и грабежи, и убийства из-за хлеба.

Помню: в поле, на пахоте, остановили трактор на обеденный перерыв. Вскипятили воду, намазали на хлеб солидол и пили чай. Дедушка Влас ещё и похваливал – вкусно и сытно.

Картошку очень берегли: еда – одно, а ведь и посадить её нужно было. Варили картошку только "в мундире". Помню, как мама хранила картошку тайно от нас, чтобы дотянуть до весны и посадить.

Сажали тогда не картофелины, а ‘глазки́’ – вырезанные аккуратно почки. В газете печатали рекомендации – сажать картофель глазками, чтобы побольше осталось для питания людей. В землю клали их срезом вниз – ростком вверх. – Вырастала картошка.

Прятала мама для посадки и семена гарбузов, кавунов, дынь.

Какое это неприятное чувство – постоянный голод, желание поесть.

Появилась зелень на деревьях; во время перерывов в школе мы ели листья вишни. Они были клейкими, но наиболее съедобными. Мы срывали пучок листьев вишни, к ним добавляли пучок листочков кислого барбариса и ели. Иногда брали с собой в школу соли: вишнёвые листья были неприятно пресными, а соль делала их даже "вкусными". Кислота барбарисовых листьев разнообразила солёную приправу. Это вносило разнообразие в наше "школьное питание".

Остальные листья не были съедобными.

Далее пошли полевые травы. Мы ели заячью лапку. Это – хорошее растение. В нём едят очищенный стебель. Но мы ели сами листья: мясистый стебель образовывался позднее, летом.

Ели мы один из сорняков хлеба – шандру. Это горькое растение мы выкапывали на посевах хлеба.

Ели мы стебли колючих растений, названия которых я не знаю.

Вот так "целенаправленно" строились поведение, психология, стремления голодных людей.

Страдали малокровием: поднимешься – и потемнело в глазах; выступает пот; слабость – упадешь, если не на что опереться.

Во время каникул мы, школьники, ходили в колхоз на прополку посевов и нам в поле давали бесплатно обед. Мы начали оживать, приходить к норме.

А у отца удерживали 50% зарплаты. Туговатое было время...

И только появление нового картофеля разрядило голодную обстановку. Дело пошло на улучшение.

В тот год к нам приезжали люди из других краёв – хотели спастись от голода.

Видели мы много опухших от голода людей – раздувшиеся лица, отёкшие руки с водянистыми толстыми пальцами, ноги как брёвна. – Как тяжело видеть это!.. Ослабевшие падали и лежали прямо на улице. Они безучастно смотрели на нас, мы – на них... Лежит человек без движения и только ещё глаза двигаются...

Выше нашего старого двора жила семья Финашкиных, выходцев из Калужской губернии. В их семье умер от голода Андрей Финашкин, приблизительно ровесник Ивана. А многих из умерших я и не могу назвать...

Умирали и те, кто уже мог быть спасён, но от жадности съедал кусочек хлеба либо свёклы, хотя сразу есть пищу было губительно.

Сколько у нас умерло от голода – не помню, но видел их много.

Трудно было, а выжили.

Отработав наказание, отец перешёл работать на кустарную Козыревскую шахту ближе к Каракову. Шахта давала отличный антрацит с глубины 70 метров, и подъём угля и породы осуществлялся с помощью барабана и лошади.

Эту шахту арендовал Армавирский мясокомбинат. Комбинат снабжал на льготных условиях своих рабочих говяжьими консервами, отбракованными от экспортных поставок. На этом питании наша семья зажила уже лучше.

В пятом, шестом и седьмом классах я учился в земской школе. Она была в большом для села одноэтажном здании. Теперь на том месте двухэтажная десятилетка.

В то время наша 7-летка называлась школой колхозной молодёжи, сокращённо – ШКМ. На Руднике была, соответственно, школа рабочей молодёжи – ШРМ.

Обучение было странным: класс делился на бригады, и отвечать вызывали кого-либо из бригады. Естественно, бригада выделяла наиболее сильного ученика, по ответам которого и ставились всем оценки. Бригадный метод внедрял коллективизм, который должен был охватить не только структуры со взрослым населением, но и с детьми. Потом этот считавшийся передовым принцип был осуждён как порочный, но его всё же успели опробовать на детях.

Как раз в то время – в целях ломки старого – было отменено деление календаря на седмицы, которое было установлено, согласно Ветхому завету, Творителем нашим, и введён пятидневный календарь22: 4 рабочих дня, пятый – день отдыха. Конечно, на селе этот новый порядок удалось распространить только на школу и учреждения.

Тогда пели куплет:

Чего же нам не рай!? –

Четыре дня работай,

На пятый – отдыхай!

Но потом и в школе это нововведение было упразднено.

Было очень тяжело с тетрадями. Уже в третьем, четвёртом классах приходилось писать на газетах, старых книгах – сшивали тетради, и писали между строк.

Это не могло не отвращать неустойчивых учеников от учёбы.

На нашем пути в школу, между Расейкой и Караковом, был в то время сад с густейшими зарослями тёрна. Осенью на его плоды слеталось много птиц и особенно дроздов. Там по пути в школу оставались, пропуская занятия, нерадивые ученики – курили, пекли картошку, ели тёрн, а назад домой возвращались вместе с добросовестными учениками. Бывал среди таких и я несколько раз.

Почти половину учебного времени провёл там и мой друг Николай Кондратович Федотов. Он позабыл прошлое; свою слабую подготовку оправдывает теперь необходимостью помогать родным. Жалеет, что слабая его грамотность не позволила успешно закончить в 1941 году военное училище: он был аттестован в звании старшины и был назначен старшиной роты.

А вообще, уже после войны мне приходилось встречать своих одноклассников, сетовавших на слабую школьную подготовку. Часть из них была всё же самокритичной, но часть была обижена на школу. Я не был согласен с их оправданиями.

Школа в годы моей учёбы активно реагировала на политическую обстановку. Помню стенгазету, где карикатурно на фоне церкви были изображены священники. По диагонали листа – надпись, почему-то на украинском языке: "ОС ТI, ХТО ЗРИВАЄ НАШI ПРОМФIНПЛЯНИ!" Видимо, это было связано с наркомом просвещения Украины Николаем Алексеевичем Скрыпником. Он стоял за всемерное внедрение украинского языка.

В его период в украинскую азбуку добавили букву 'ƨ'. В отличие от буквы 'г', передающей украинский звук23, буква 'ƨ' передавала тот же звук24, что и русская 'г'. Этот звук встречается только в некоторых заимствованных словах. Например, в новой орфографии писали:

гуля (шишка) → 'ƨуля',

ганок (крыльцо) → 'ƨанок'.

Трансформации подверглось произношение сочетания 'л' с 'а'. Тогда мы читали:

класа – [kľasa] и т. д. – Это уже напоминало немецкое произношение.

Скрыпник был осуждён как националист с ориентацией на Запад, расстрелян. А в украинском языке вернулись к прежним нормам.

Тогда молодёжь носила костюмы военного образца цвета хаки с широкими ремнями – такие носили молодые люди в Германии перед приходом Гитлера к власти. Эти костюмы называли юнгштурмовками.

Две наших учительницы – по биологии и химии – были комсомолками и носили зелёные гимнастёрки под широкими кожаными ремнями, тёмно-синие юбки и хромовые сапожки. Они были активистками.

Директор нашей школы Шамрицкий носил военную форму с тремя квадратами в петлицах. Жил он при семилетке, и ходил в холодное время в шинели нараспашку.

Однако были и интеллигенты старой закваски.

Русский язык у нас вёл Михаил Алексеевич Вознесенский – высокого роста, брюнет, лысина во всю голову, усы, небольшая борода, прямой нос, продолговатое лицо. Круглый год ходил без головного убора. Он владел классом, умея заинтересовать учеников таким скучным предметом как грамматика.

Михаил Алексеевич обожал Грецию, в которой жил и хорошо знал её; знал греческий язык. И жена у него была чёрная гречанка.

– О! Греция! – говорил он, подняв левую руку с вытянутым указательным пальцем.

Я больше других предметов любил физику. Давалась мне и математика. Но, как и прежде, соседи в классе мешали: постоянно кто-нибудь спрашивал о непонятом. Я объяснял, но при этом я не мог слушать учителя. Таким образом из логической последовательности того, что он давал, выпадал очередной фрагмент, без которого часто невозможно было понять целое. Потом это сказывалось на понимании предмета; обязательно появлялись неустранимые пробелы в системе знаний. Но не только помехи соседей были тому причиной: достаточно было и самому задуматься о чём-то сложном.

Дома я делал преимущественно письменные задания. Но зато много читал.

Читал всё и вся попадавшее под руку, при любой возможности и случае. Вечером мне позволяли читать только тогда, когда светила лампа для всех. Расходовать керосин на чтение было недопустимо. Пытался я читать тайком, завешивая русскую печку, но это было очень редко. Вообще-то моё пристрастие к чтению не одобрялось, даже чаще осуждалось. У нас в семье не понимали, как это можно пристраститься к чтению...

Но был один человек, Дорофей Варфоломеев, которому очень нравилось моё пристрастие к чтению. При случае по его просьбе я читал ему газету. Ему это очень нравилось. Он говорил:

– Ну, молодец! Юрист!

Слово ‘юрист’ было в его устах высшей степенью похвалы.

В 1946 году я приехал в отпуск после войны на родину. Увиделись с ним. Я был в военной форме с золотыми погонами капитана. Поздоровались, коротко перекинулись фразами. И опять, как в далёком детстве, Дорофей Иванович выдал мне комплимент:

– Молодец! Юрист!

Видимо, слово ‘юрист’ он толковал по-своему.

У него был сын Григорий. С ним я учился вместе и сидел за одной партой. У Гришки учёба, чтение шли туговато. Он одолевал меня вопросами, требованием подсказок и не мог усладить душу отца бойким чтением.

Но в жизни Григорий был довольно уверенным парнем с практичным, деловым складом ума.

Я увиделся с ним в Красноармейске 3 сентября 1992 года при отъезде домой с Расейки.

Он служил в железнодорожных войсках возле города Горького в должности старшины роты. На войне не был и сохранился довольно хорошо.

Одним из источников книг был обмен между друзьями. У моего друга Алексея Ивановича Надеева было около десятка книг. В их числе был замечательный дореволюционный сборник «Сеятель». Эту книгу мы брали в руки с особым чувством уважения. «Сеятель» впервые познакомил меня с историей Руси: это были отрывки из «Истории Государства Российского» Николая Михайловича Карамзина.

Другим источником были библиотеки нашей начальной школы и семилетки.

Однако больше всего книг давал мне читать двоюродный брат Павел Титович Баутин, сын маминой сестры Анны.

Их семья жила на Руднике. Кроме Павла у них был ещё сын Борис. Это был, в отличие от Павла, добрый мальчик, идеалист с мечтательным характером. У меня с ним была особая дружба, основанная на понимании характеров и душ. Боря сложил свою голову на полях сражений. Вечная ему память!

В то время Рудник был более значительным культурным центром, нежели город Гришино. На шахте сосредоточились значительные культурные силы. Там был очень большой Дворец Культуры, очень большая и совершенная по тем временам больница, хорошо оборудованный стадион, и все мероприятия районного масштаба проводили на их базе.

На Руднике были хорошие библиотеки, самой лучшей из которых была библиотека при Дворце Культуры; была очень значительная прослойка читающих – от мала до велика. Шёл интенсивный обмен литературой между читателями, и в первую очередь, – школьниками. Увлёкся чтением и отец Павла Тит Федотович.

Павел относился ко мне покровительственно и всегда давал новые для меня книги. Большей частью это были дореволюционные издания русских классиков, зарубежных писателей – М. Рида, Р. Киплинга, М. Сервантеса и др.; замечательный журнал «Нива», журнал «Вокруг света». Особенно я зачитывался этими журналами.

У Баутиных квартира состояла всего из одной комнаты, в которой было тесно от книг. Поэтому я набирал у Павла чтива вдоволь, сколько мог взять и дотащить пешком. Хватало надолго.

Дома я, в свою очередь, делился литературой с друзьями, особенно с Алексеем и Иваном Заговоричевыми.

В войну Иван Денисович Заговоричев дезертировал с фронта и пошёл в полицейские. Мне было очень жаль. Этому поступку я не нашёл оправдания, резко осудил и даже не желал с ним встречаться. Однако судьба всё же свела меня с ним. Возле дома Павла Тихоновича Долгонюка (это против нашей старой усадьбы) сидела группа мужчин. Я шёл мимо этого дома и подошёл к сидящим. Поздоровался со всеми за руку и потом узнал, что один из сидящих был другом детства, полицаем, дезертиром. До сих пор чувствую брезгливость при воспоминании о том случае. Ведь это шкурник, если не более того.

Были в деревне и другие полицейские.

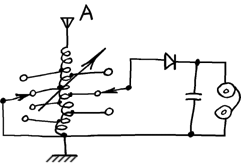

Однажды мне пришлось послушать радио по детекторному приёмнику. Слышимость слабая, но отчётливая. Я загорелся желанием иметь детекторный приёмник.

Таких деталей как конденсаторы, головные телефоны, не говоря уже о детекторе, тогда практически не было.

Мои попытки сделать приёмник не давали хотя бы удовлетворительных результатов. Как-то я позаимствовал телефоны и конденсатор, намотал катушку индуктивности, вместо детектора применил пару из графитового сердечника карандаша и лезвия безопасной бритвы и всё же добился еле-еле слышного приёма. Паять было нечем, я делал скрутки и сжимал их клещами.

|

И только уже будучи студентом педагогического техникума, я на студенческую стипендию купил детекторный радиоприёмник. |

|

|

Из медного провода диаметром более 2 миллиметров сделал антенну, заземление. Скрутки проводов и подключение заземления не были пропаяны. И всё же громкость приёма была хорошей. |

Радиоприёмник стоил тогда, в 1935 году, 7 руб. 50 коп. Отец выразил неудовольствие покупкой: напрасно растратил деньги. Но потом, когда я наладил работу приёмника, и можно было слушать Москву, Сталино26, Ростов-на-Дону, Днепропетровск, Харьков, а поздней ночью – и другие станции, отец смягчил своё неудовольствие и даже одобрил покупку.

Он любил слушать радио, однако не всегда справлялся с настройкой. Дело в том, что почти всегда при перестройке на другую станцию нужно было искать новую точку на кристалле детектора. Это делал я. В моё отсутствие отец не перестраивал приёмник.

Тогда мы не выписывали газету, и радио было единственным источником самой свежей информации.

Особенно хорошо было слышно радио в сырую погоду при хорошем заземлении. На лето приходилось снимать антенну из-за опасения ударов молнии.

|

↓

|

Гиперссылки в индексах – для возврата |

| Ошибочно в документах фигурирует 10.09.1919. | |

| В действительности – тростник (Phragmites) семейства злаков, который путают с камышом (Scirpus) семейства осоковых. | |

| Старший брат Иван. | |

| Толстый холст из грубой пеньковой (конопляной) ткани. | |

| Навар, жидкая часть. | |

| 5 июля 1944 г. была образована Брянская область; из Орловской области среди прочих в неё был выделен Карачевский район. | |

| Посёлок городского типа Новоэкономическое. | |

| ¼ аршина – около 18 см. | |

| Матрёна. | |

| Государственный трест заводов жировой и костеобрабатывающей промышленности (Трест Жиркость) Московского Совета народного хозяйства. | |

| Международный юношеский день, международный праздник прогрессивной молодёжи. | |

| Масса монеты – 3,9 г. | |

| Переименования: Гришино → Постышево (1934 г.) → Красноармейск (1938 г.) → Покровск (2016 г.) | |

| Зверобой продырявленный. | |

| Ру́дник – в местном произношении – составная часть образованного в 1965 г. города Димитрова (с 2016 г. – Мирноград). | |

| В 2016 г. переименован в Покровск. | |

| 1 десятина – 1,0925 га. | |

| Созвучно расейскому варианту слова ‘велосипед’. | |

| «Фотокор № 1» – первая советская массовая пластиночная камера формата 9 см × 12 см с двойным растяжением меха (движением металлических салазок объективной стойки по корпусу фотоаппарата и движением самой объективной стойки по салазкам для фокусировки). | |

| 1 пуд – 16,38 кг. | |

| Старший брат. | |

| В действительности – тростник (Phragmites) семейства злаков, который путают с камышом (Scirpus) семейства осоковых. | |

| Были исключены ветхозаветные: соубота (sabbat), воскресенiе. | |

| Звонкий гортанный фрикативный звук [h]. | |

| Заднеязычный взрывной звук [g]. | |

| Следовало бы читать – 'лампа' с альвеолярным 'л'; и такое 'л' – не только в сочетании с 'а'. | |

| В 1961 г. город был переименован в Донецк. |